新闻动态

毛泽东与周恩来: 如何以完美的互补性, 托起一个崭新的中国?

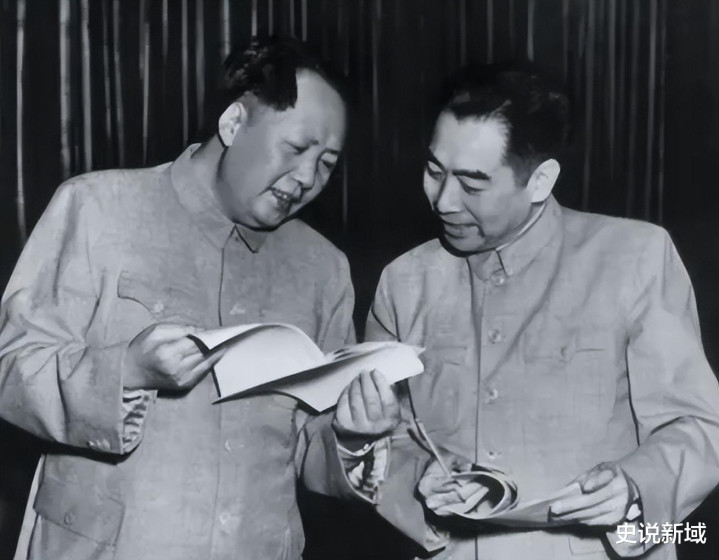

他们是革命道路上的“天作之合”,一个是气吞山河的“航海家”,一个是经纬万端的“水手长”;一个以理论点燃火种,一个以实践铺就道路。

毛泽东与周恩来,这两位性格迥异、经历不同的领袖,却在历史的洪流中碰撞出最耀眼的火花。他们的合作,不仅是个人情谊的典范,更是一部中国革命胜利的“通关密码”。

今天,就让我们拨开历史的迷雾,探寻这对“黄金搭档”如何以完美的互补性,托起一个崭新的中国。

战略家与执行者:理论照进现实的“双螺旋”

毛泽东的视野如海洋般辽阔,他善于从宏观上把握革命的方向。在井冈山时期,他提出“农村包围城市”的战略,将马克思主义与中国实际结合,开辟了一条独特的革命道路1。而周恩来则像海岸般稳固,将理论转化为可执行的细节。例如,在第二次东征中,周恩来以政治部主任身份打造“伟大的政治宣传队”,用细致的思想动员提升军队战斗力,这一创新实践被毛泽东盛赞为“革命军打胜仗的根本原因”。

这种互补在长征中尤为显著。遵义会议上,毛泽东以雷霆之势指出军事路线的错误,而周恩来则以“副报告”主动担责,用冷静的分析扭转会议方向,最终促成毛泽东重回领导核心。周恩来的谦逊与务实,为毛泽东的战略落地架起桥梁;毛泽东的果敢与远见,则为周恩来的执行注入灵魂。

激情与理性:革命火种的“冷热平衡”

毛泽东的诗词中激荡着“敌军围困万千重,我自岿然不动”的豪情,他的决策常带破釜沉舟的魄力。1948年起草“五一口号”时,他果断删去“毛泽东万岁”等颂扬之词,将焦点凝聚于“召开政治协商会议”的历史使命,展现胸怀天下的格局8。而周恩来则以“举轻若重”的严谨,在重庆谈判中既坚持原则,又巧妙周旋,用“三勤三化”策略在国统区织就隐蔽战线6。

两人性格的差异,恰似烈火与静水的交融。毛泽东曾评价周恩来:“他是最能坚持原则又能灵活运用的领袖。”而周恩来则坦言:“毛主席不是空谈真理,而是使真理和实践相结合。”这种互补,让革命既保有破旧立新的锐气,又不失步步为营的稳健。

农民运动与军事建设:革命根基的“双轨并行”

毛泽东深耕农村,在广东农民运动讲习所培养出大批骨干,将“耕者有其田”的理念深植民心。周恩来则聚焦军事,在黄埔军校创立政治工作制度,打造出“人民的子弟兵”。1926年,毛泽东邀请周恩来到农讲所讲授军事课,周恩来则请毛泽东为黄埔学员分析农民问题,这种交叉授课成为两人早期合作的缩影。

当毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中高呼“革命不是请客吃饭”时,周恩来正以“支部建在连上”的制度夯实军队组织基础。农村与军队、思想与枪杆,两条战线在他们的互补中浑然一体。

原则与变通:统一战线中的“刚柔并济”

在对待民主党派时,毛泽东提出“五湖四海”的包容理念,主张团结一切可以团结的力量;周恩来则以“求同存异”的智慧践行这一方针。1948年“五一口号”的修改堪称经典:毛泽东将原稿中“自由资产阶级”扩展为“各民主党派、社会贤达”,周恩来则通过细致沟通,让这一主张获得广泛响应。

即便是面对争议,两人的互补依然彰显力量。在是否进攻打鼓新场的争论中,毛泽东坚持避战,周恩来最终力排众议支持其主张,事后证明这一决策避免了红军重大损失5。原则的坚守与策略的灵活,在他们的合作中达成微妙平衡。

领袖与公仆:政权建设的“上下同心”

毛泽东提出“为人民服务”的根本宗旨,周恩来则以“永远不与群众隔离”躬身践行。重庆大轰炸期间,周恩来坚持开放八路军办事处的防空洞给群众,并亲自搀扶老弱避灾。而毛泽东在得知唐山大地震伤亡惨重时放声痛哭,将“人民是天”的理念融入血脉。

这种互补延伸至治国理政:毛泽东制定“实事求是”的思想路线,周恩来在南方局狠抓纪律建设,连六角钱账目不平都要公开检讨。高层决策与基层落实的贯通,让新政权的根基坚如磐石。

历史的回响:互补之道的永恒启示

毛泽东与周恩来的合作持续四十余年,历经土地革命、抗日战争、解放战争直至新中国建设。他们用差异编织合力,以互补成就伟业:毛泽东以“农村包围城市”重塑革命路径,周恩来以“三勤三化”筑牢斗争根基;毛泽东用《论持久战》指明方向,周恩来用重庆谈判争取时间;毛泽东在“五一口号”中擘画蓝图,周恩来在外交舞台践行承诺。

他们的故事告诉我们:伟大的事业从来不是独奏,而是需要不同声部的交响。正如老子所言:“有无相生,难易相成”,毛泽东与周恩来用毕生实践诠释了这句古训。当历史的车轮滚滚向前,这对“最佳拍档”留给后世的,不仅是改天换地的功绩,更是一种超越时代的合作智慧。

【参考资料】

《毛泽东与周恩来》(胡长明著,中共党史出版社)

《周恩来:中国革命和建设的摆渡人》(《党史博览》2019年第四期)

《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)

《周恩来传》(中央文献出版社)